Заповедная железная дорога

На Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги интересно все, хотя на первый взгляд она кажется ничем особенно не примечательной… Однако ее сохранившаяся старина создает ощущение не допотопности, а некоего исторического очарования. Это самый настоящий заповедник, не имеющий аналогов среди железных дорог европейской части нашей страны. Время и войны отчасти пощадили самобытную архитектуру станционных построек, сохранился парк локомотивов на паровой тяге, уцелела и действует старинная семафорная сигнализация. Сегодня дорога, достойная целостного сохранения, может быть закрыта.

Впервые о Бологое-Полоцкой железной дороге заговорили в феврале 1901 года на совещании российского и французского генеральных штабов. Французы недвусмысленно заявили о готовности оказать финансовую помощь России в строительстве стратегических железных дорог Центр - Запад. К этому их подталкивал ряд обстоятельств. Во-первых, согласно военной конвенции 1892 года, именно Россия в случае войны должна была удерживать многочисленные германские войска в Восточной Пруссии. Во-вторых, могла возникнуть необходимость переброски войск с восточных границ России к западным. Без интенсивного развития железнодорожной сети, в первую очередь на западном направлении, выполнить эти задачи было невозможно.

Помощь была оказана, и деньги пошли по прямому назначению, а не пропали неизвестно куда, как зачастую случается в наши дни. Бологое-Полоцкую железную дорогу построили. Она обошлась в фантастическую по тем временам, неподъемную для русской казны сумму - около 53 миллионов рублей, или 118 391 рубль на версту. Руководил производством работ тогда еще совсем молодой инженер Николай Михайлович Герсеванов (1879-1950), в будущем - основатель советской научной школы в области механики грунтов, член-корреспондент Академии наук СССР.

Помимо означенной линии в начале ХХ века в России было задумано проложить несколько стратегичес ких железных дорог Центр - Запад: Москва-Виндава с ответвлением Новосокольники-Витебск (открыта полностью в 1904 году), Петербург-Орел (не построена) и, наконец, Бологое-Седлец, состоящую из двух независимых частей: двухпутного участка Полоцк-Седлец (затем отошел к полесским и польским железным дорогам) и однопутного Бологое-Полоцк, переданного Николаевской железной дороге с управлением в Санкт-Петербурге. Иногда Бологое-Седлецкую линию называли еще Волковыской, поскольку на Седлецком участке она проходит через город Волковыск.

Регулярное, или, как говорили раньше, правильное, движение от Бологого до Полоцка открыли в январе 1907 года, хотя французы настаивали, чтобы дорогу пустили в апреле 1906 года. Темпы строительства замедлились из-за того, что началась русско-японская война 1904-1905 годов, которая отвлекла огромные финансовые средства. Впрочем, все вокзалы III класса были построены уже к 1905 году, не повезло лишь Осташкову, где вокзал сгорел еще до открытия правильного движения.

Как дорогу магистрального типа, Бологое-Полоцкую сооружали капитально, на века. Предполагалось, что новая линия будет сугубо стратегической. Она пролегла по безлюдной местности "с первобытными условиями приложения населением своего труда" - так гласил "Краткий очерк развития нашей железнодорожной сети", изданный в Санкт-Петербурге в 1913 году. Кому были нужны здесь самобытное зодчество вокзалов, монументальность водонапорных башен с ажурными шатрами, кирпичная кладка депо в стиле древнеримских колизеев и добротные керосиновые погреба? Ведь любые украшения в архитектуре, тем более в служебной, удорожают и удлиняют строительство. В сущности, это чистой воды перерасход средств! В советское время дело наверняка завершилось бы типовым проектом, а тогда существовало понятие единого архитектурного стиля, подразумевающего органичное единство, целостность архитектуры, а не безликое однообразие. В желании сделать красивым то, что окружает людей в повседневности, виден человек той эпохи, полагавший красоту основой любого предмета, не допускавший серости, бездушия.

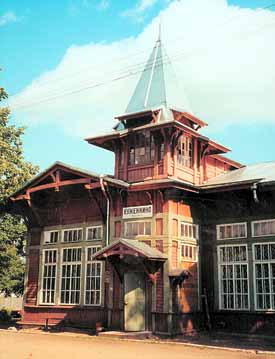

На Бологое - Полоцкой дороге станционные здания, даже на глухом разъезде в дремучих лесах или посреди болот, в какой-нибудь Коче (ныне Сигово) или Горовастице, отделаны деревянным декором, украшены шпилем с флюгером, высокими окнами и маленькой мансардой. По выразительности и эстетической ценности архитектуры можно судить о том, какое огромное общественное значение придавалось тогда железнодорожному транспорту. Налицо и высокий уровень профессио нализма и общей культуры инженеров-путейцев, работавших на Бологое - Полоцкой линии.

Согласно "Высочайше утвержденнаго в первый день марта 1902 года Положенiя", дорога Бологое-Полоцк должна была полностью отвечать требованиям Военного ведомства. Будучи однопутной, она на всем протяжении имела приспособленные под два пути опоры мостов и земляное полотно на случай резкого увеличения транспортных потоков. По требованию военных на дороге полагалось иметь обгоночные пути и стрелки на запасных разъездах (в 1990-х годах сданы в лом), теплые бараки для новобранцев, коновязи и питьевые желоба для коней, кубовые для кипятку, погрузочные площадки, продовольственные пункты и бани на станциях III класса. Некоторые из военных объектов так и не были построены. Неиспользованные средства (около 350 000 рублей) строители передали Николаевской железной дороге. Зато все, что касалось социального обеспечения, было выполнено вовремя и в строгом соответствии с проектной документацией.

От станции Бологое до Полоцка на 450 верст растянулся целый город: 116 жилых домов и 290 сторожевых линейных путевых зданий (ЛПЗ), в просторечии сторожек, 78 полуказарм и 42 казармы для путейцев, 367 колодцев, 79 стрелочных будок. Весь жилой фонд был капитальным, исправно служит он во многих местах и сегодня.

Вокзалы, точнее пассажирские здания, на станциях III класса (основных) - Бологое II, Осташков, Торопец, Великие Луки, Невель, Полоцк - были построены из кирпича, а на станциях IV класса (линейных) - из дерева. Лучше всего сохранились вокзал III класса на станции Бологое II и вокзалы IV класса со всем комплексом станционных построек в Куженкино и Баталино. В каждом из них были помещение для почты, ламповая, где светильники заправляли керосином, отдельные служебные помещения коменданта, агента службы движения, телеграфиста и, конечно, зал ожидания с круглыми, так называемыми "утермарковскими" печами. Они стоят и по сей день, отапливаются дровами и в любой мороз хорошо обогревают вокзальные помещения, несмотря на высокие потолки и большие окна.

В вокзалах III класса непременно был буфет с деревянным, обсыпанным землей ледником для хранения провизии. Мужская и дамская уборные с "ватерклозетами" имелись на всех станциях. В вокзалах III класса строили "отхожия места каменныя, отопляемыя", а на станциях IV класса - "холодныя, деревянныя, с каменными выгребами".

Пассажирские платформы делали из каменного щебня или битого кирпича, который заливали известковым раствором. Возле каждого вокзала устраивались садики. Все жилые и служебные помещения к открытию дороги были "полностью меблированы и снабжены билетными ящиками и штемпелями, весовым оборудованием, брезентами, огнегасительными приборами, сигнальным инвентарем, инструментами, кочергами, метлами…".

Железная дорога принесла в этот заброшенный край лучшее, что могла дать цивилизация. На станциях III класса построили больницы: в Бологом - на 65 коек, в Полоцке - на 20, в Торопце - на 13. В среднем расход на одного больного в день составлял от 85 копеек до полутора рублей при норме питания 26-35 копеек. Медицинская помощь и уход были хорошими. Так, в отчете за 1910 год перечислено более 100 болезней, с которыми железнодорожники обратились в фельдшерские пункты или больницы, и, если верить написанному, около 90% из них выздоровели.

Кроме больниц, в Осташкове, Торопце, Великих Луках и Полоцке построили одноклассные школы. Церквей, принадлежавших железной дороге, при Бологое-Полоцкой линии не возводили. У Николаевской дороги уже были пять церквей рядом со станциями и даже курсирующий вагон-церковь.

К каждой станции была подведена вода. Ее подавали 25 кирпичных шатровых водонапорных башен, именуемых водоемными зданиями. Как и все постройки на линии, они сооружены в едином архитектурном стиле. Неплохо сохранились башни в Куженкино и Горовастице.

В 1914 году машинист II класса депо Осташков получал в среднем 1432 рубля в год (40% - жалованье, 60% - премия). Заработок ремонтных рабочих составлял около полутора рублей в день - сумма не малая, если учесть, что на еду уходило 30-40 копеек.

Конечно, труд паровозников, путейцев, движенцев на Бологое-Полоцкой, как и на других дорогах, был нелегким. Особенно тяжело приходилось сцепщикам и ремонтным рабочим, среди них чаще всего случались травмы. Из-за отсутствия планирования норм рабочего времени в Бологое II, Невели, Великих Луках, Полоцке бригады дежурили на маневровых паровозах целые сутки. Но, несмотря на это, устроиться работать на железную дорогу было чрезвычайно трудно. Ведь помимо высокой зарплаты и социальных услуг железнодорожников обеспечивали бесплатным проездом (в классе и на расстояние согласно рангу) и хорошим обмундированием.

Дорогу оснащали с размахом. Все действующие разъезды и станции оборудовали по последнему слову техники. На линии действовала электрожезловая система Вебб-Томпсона с семафорами, работали телефоны межстанционной и линейной связи фабрики Л. М. Эриксона и Ко и системы управления движением Макс-Юделя. По конструкции эти устройства мало отличаются от тех, что применяются сегодня.

В мирное время размеры движения поездов были невелики: две пары пассажирских и семь пар товарных поездов в сутки от Бологого до Великих Лук. Один смазчик успевал обслуживать 35 вагонов и сверх того выполнял обязанности хвостового кондуктора - "собачника". Так его называли за то, что по дороге к поезду он волок за собой один из трех фонарей на веревке, как собаку на поводке.

В военное время благодаря тому, что были запасные разъезды, пропускная способность дороги увеличивалась почти втрое. При тяге одним паровозом серии О (самый распространенный паровоз на Бологое-Полоцкой линии в начале ХХ века) вес товарного состава (воинского эшелона) доходил зимой до 47 тысяч пудов (752 тонны), летом - до 53 тысяч пудов (848 тонн).

До начала 1920-х годов паровозы на Бологое-Полоцкой линии топили исключительно дровами. На каждой станции был дровяной пункт. В 1909 году в Осташкове, например, в тендеры паровозов загрузили 2400 кубометров дров, а на линейных станциях грузили по 600-800 кубометров.

В 1928 году к линии присоединилась ветвь Кувшиново-Соблаго. На ней по сей день сохранились песчаный балласт и, самое главное, действующие семафоры, ныне практически исчезнувший вид сигнализации.

На Бологое-Полоцкую линию передавали с других дорог в основном устаревшие маломощные паровозы. С товарными поездами работали построенные еще в 70-х годах ХIХ века допотопные локомотивы серии Ч ("черепахи"), а также Ол, Од и несколько Ов ("овечек") постройки около 1900 года. Их топили дровами, смазывали олеонафтом и животным говяжьим салом, которое именовалось техническим и было нестерпимо зловонным. Паровозы серии Ч сняли с дороги еще в 1915 году, а "овечки" кое-где трудились до начала 1960-х.

Пассажирские паровозы серии Д ("двухпарки"), построенные еще в 1874 году, проработали на линии до середины 1920-х годов. И. А. Бунин в рассказе "Новая дорога" метко назвал такие локомотивы "бочкообразными". Эти металлические пузатые "насекомые" с парораспределением времен Стефенсона, с двумя маленькими бегунковыми и двумя огромными ведущими колесами могли тащить девять четырехосных вагонов тогдашнего скорого поезда Петербург-Седлец от Осташкова до Великих Лук (длина участка 198 километров). Поезда останавливались на всех станциях, но при этом обгоняли сегодняшнее расписание! В 1914 году поезд №25 отправлялся из Бологого в 6.40 и прибывал в Великие Луки в 14.48 - был в пути 8 часов 8 минут, а сегодня, на стыке тысячелетий, поезд №6691 Бологое-Великие Луки преодолевает это же расстояние за 8 часов 50 минут, причем в составе не девяти (как раньше), а всего пяти вагонов.

Для разворота и отстоя паровозов в Торопце, Полоцке и Бологое II были построены так называемые оборотные депо. В Торопце и по сей день сохранилось старое деповское здание. В 1943-1945 годах в нем базировались прифронтовые, а затем вывозные паровозы (в том числе и считавшийся самым красивым знаменитый "Прери" серии С с конусообразным передком). А сохранившееся монументальное кирпичное депо на станции Бологое II никогда не эксплуатировалось, его построили как резервное.

В исключительно тяжелых условиях оказалась Бологое-Полоцкая в годы Великой Отечественной войны. Помногу раз в день дорога подвергалась жестоким бомбардировкам. Станция Осташков не раз превращалась в сплошное крошево из кусков металла, кирпичей и обломков. На значительной части линия была оккупирована врагом. Затем она испытала на себе все тяготы, связанные с нашим контрнаступлением 1942 года, Ржевской битвой и Великолуцкой операцией. Осташковские ветераны-паровозники В. А. Мосягин и В. С. Кошелёв все это время работали в прифронтовой полосе. Они рассказывали, как их бомбили каждую поездку, да еще по нескольку раз. Была единственная возможность спасти поезд или хотя бы часть его и остаться живым самому - быстро затормозить и встать. Тогда в случае попадания бомбы в состав или разрушения пути перед паровозом могла уцелеть часть поезда. Кроме того, со стоявшего состава более прицельно вели огонь по самолетам зенитки.

Никаких норм рабочего времени во время войны не существовало. После взятия Ржева в 1943 году и перешивки на широкую колею веток Земцы-Жарковский и Торопец-Старая Торопа (ныне разобрана) осташковская бригада, ехавшая на Торопец, могла оказаться в Жарковском, а оттуда без отдыха двинуться на Ржев… Несмотря на усиленную норму питания, бригады постоянно голодали, с паровозов не слезали сутками, в пути порой засыпали стоя. Впрочем, зевать и спать было опасно. На каждой станции поезд встречал военный комендант, дежурили нквдэшники. Церемониться с паровозниками у них не было принято. Общение коменданта или гэбиста с машинистом чаще всего сводилось к крикам, матерной ругани, даже к угрозам пистолетом. "Я тебя, враг народа, убью, если через пять минут не поедем". Машинист В. С. Кошелёв, например, за войну трижды находился на грани расстрела своими.

Несмотря на ожесточеный характер боев в этих краях и точность немецкого бомбометания, на Бологое-Полоцкой железной дороге чудом уцелели многие вокзалы, башни, дома, другие старинные сооружения. Причина такого "везения" кроется, видимо, в том, что немцы до последнего момента надеялись вернуться на рубежи 1941 года и, зная уже, что такое русская зима, старались сберечь любые подходящие для жилья здания, в том числе и вокзалы. Впрочем, начиная от линии фронта, а она проходила на отметке "124-й километр" (ныне там стоит мемориальный знак "Здесь был остановлен враг"), до Великих Лук служебная архитектура пострадала значительно сильнее, чем на бологовском участке. Вокзалы в Осташкове, Торопце и Великих Луках были полностью разрушены. Ныне их первоначальный облик сохранился лишь отчасти.

Трудовой и боевой подвиг железнодорожников в Великой Отечественной войне до сих пор должным образом не оценен, и это одна из величайших несправедливостей, связанных с памятью о войне. Без героизма и мастерства железнодорожников, совершавших в прямом смысле слова чудеса, мы бы не победили!

Помимо ветки Торопец-Старая Торопа во время войны за считанные недели были сооружены однопутки Великополье-Таборы (4,2 км), обход узла Соблаго (3 км) и узкоколейки: Осташков-Свапуще-Моисеево-Бор (120 км) и Торопец-Рагозино (50 км). Ныне все эти линии разобраны.

С начала 1950-х до конца 1960-х годов на Бологое-Полоцкой линии работали трофейные немецкие паровозы ТЭ (серия 52). Строили их начиная с 1942 года по приказу министра транспорта Германии Шпеера 15 заводов Европы специально для эксплуатации на Восточном фронте. Немцы называли паровозы серии ТЭ "Kriegslok" - военный локомотив, а наши железнодорожники дали им не одно, а несколько прозвищ: "германка", "фашист" и самое распространен ное - "фрау". Между Бологое и Великими Луками было царство "фрау". После модернизации на наших локомотиворемонтных заводах они показали себя вполне надежными и работящими. В 1969 году на линию поступили более мощные паровозы серии Л ("лебедянки") - самые распространенные послевоенные локомотивы советского производства. Как и "фрау", они работали на мазуте.

Бологое-Полоцкая оказалась последней магистральной линией советских железных дорог на паровой тяге. Паровозы работали здесь до 1976 года, а со сборными поездами, на вывозной и маневровой работе - еще 10 лет. Потом их заменили магистральными тепловозами М62, 2М62, 2ТЭ116, ТЭП60, 2ТЭП60, ТЭП70 и маневровыми ТЭ1, ВМЭ1, ЧМЭ3.

В августе 1986 года по распоряжению железнодорожных служб Министерства обороны в Осташкове прошли массовые "паровозные" учения. Сюда приехали бригады железнодорожников, командированные со всей Октябрьской дороги. Две недели все поезда водили только паровозами. Ездили и двойной и одиночной тягой на Великие Луки и Бологое. Это был последний "паровозный бал".

Любопытно, что в 1970-х годах, еще при паровой тяге, движение на линии было чрезвычайно напряженным, как говорят, "не разъехаться". По всей дороге потоком шли наливные поезда с продуктами нефтепереработки на Вентспилс, а оттуда возвращался порожняк, одно Баталино отправляло по 60 вагонов в день. По рассказам паровозников, земля при осташковском депо дрожала под колесами железнодорожных составов и на многие метры вглубь была пропитана мазутом и маслами. Издали от самого моста через протоку между широкими плесами Селигера над депо виднелись высокие дымы паровозных труб, и ни днем, ни ночью не умолкали гудки, не гасли факелы вблизи паровозных скатов… Теперь такое и представить себе нельзя.

В отличие от грузового, интенсивного пассажирского движения Бологое-Полоцкая дорога никогда не знала. Здесь всегда ходили две, летом - три пары пассажирских поездов в сутки. В 1950-х годах фирменный поезд № 45 "Селигер" Москва-Осташков шел через Бушевец и Фирово. Издавна путь пассажирского поезда из Осташкова на Москву лежит через Селижарово и Торжок. Вначале он был 65/66-м, затем 665/666-м, а с 1999 года по просьбе многочисленных туристов, не желающих ездить на поезде с номером из "дьявольских" шестерок, ему присвоили номер 603/604. Руководители Октябрьской железной дороги недавно хотели было вовсе отменить 603-й пассажирский, хотя есть уголки, где он до сих пор остается единственным средством сообщения, но местные жители и многочисленные туристы отстояли его.

Трехвагонный поезд № 653/654 Осташков-Торжок прозвали "снежинкой" якобы потому, что он короткий и, как снежинка, мелькает между деревьями. Поезд № 6691 именуют "горбатым". С 1995 года по линии Осташков-Бологое по четным дням ходит "вагончик" - поезд из одного пассажирского вагона с тепловозом. Летом к нему иногда прицепляют второй вагон. В Великих Луках на участке до Назимово регулярно курсирует "гонялка" - пригородный поезд с тепловозом ТЭП60.

Пик пассажирских перевозок на Бологое-Полоцкой линии пришелся на 1989 год, когда летом, дополнительно, ходили еще два поезда: Осташков-Калинин и Осташков-Ленинград. Сегодня многие пассажирские поезда отменены в целях экономии средств.

До 1990 года на всем протяжении Бологое-Полоцкой железной дороги была установлена очень высокая скорость - 90 км/ч. И поезда не отставали от графика, во-первых, потому, что линия использовалась как испытательный рельсовый полигон, и во-вторых - на ней работали отличные специалисты. В наши дни из-за плохого состояния путей скорость во многих местах ограничена до 50 км/ч. А следить за ними почти некому: закрыт восстановительный поезд в Осташкове, сокращено большинство работников.

Бологое-Полоцкая до сих пор остается единственным средством сообщения во многих местах Тверской и Псковской областей, да и стратегического своего значения она не утратила. Но то и дело возникают разговоры о ее закрытии. Первый шаг в этом направлении уже сделан - дорогу перевели на дневной режим работы. Однако пока Бог хранит этот уникальный, самобытный уголок железнодорожной сети России. Летом Бологое-Полоцкая по-прежнему перевозит тысячи туристов, устремляющихся в озерный и лесной Селигерский край. Они едут в основном до Осташкова и с интересом и удивлением разглядывают уцелевшие станционные комплексы Бологое II, Куженкино, Баталино, Скворцово. Особую ценность представляет также действующая старинная семафорная сигнализация на участке Кувшиново-Соблаго.

То, что еще не разрушилось, нужно попросту не трогать, и дорога будет жить. Пример тому - построенный в 1904 году участок Слюдянка-Байкал Восточно-Сибирской железной дороги, где сохраняют уникальные туннели и противообвальные галереи. Нам весьма пригодился бы и зарубежный опыт комплексного сохранения железнодорожной ретро-техники, старинных зданий и сооружений. И в странах Европы, и в США с уникальными дорогами и локомотивами поступили умно и просто. Там без каких-либо дополнительных затрат берегут то, что уцелело. В Польше, например, при поддержке администрации железных дорог сохраняется действующее паровозное депо Вольштин со всеми сооружениями. В нем обычной перевозочной работой занимаются 18 паровозов. Сюда со всего мира приезжают любители железнодорожной старины, администрация депо построила для них гостиницу. В Швейцарии в свое время было принято решение сохранять в эксплуатации каждый локомотив, когда-либо работавший на железных дорогах страны. Там и по сей день ходит паровоз 1896 года постройки! В Германии, Англии, Чехии, США интерес к железным дорогам всегда был очень велик. В Великобритании, например, официально зарегистрировано около миллиона любителей железных дорог, из них примерно треть - женщины. Англичане и американцы выкупают ценные в историко-архитектурном отношении железнодорожные ветви в частное пользование и эксплуатируют на них старинный подвижной состав. Правительства этих стран оказывают им в этом поддержку и предоставляют льготы. В Германии расписание туристических ретро-поездов на паровой тяге за месяц вперед публикуется в массовых журналах. Там сохраняют в действии не только паровозы и вагоны практически всех серий, но и экипировочные устройства и старинные служебные здания.

На наш взгляд, то, что делают в Европе и США, было бы идеально для Бологое-Полоцкой линии. Чтобы создать на ней заповедник, пока еще есть все условия. Но только пока… А как было бы интересно и через десять, и через двадцать лет проехать по старинной железной дороге, да еще на паровой тяге, по маршруту Бологое - Великие Луки, знакомящему туристов с историей Тверского края и эволюцией железнодорожного транспорта в России.

Автор выражает благодарность сотрудникам Осташковского краеведческого музея за помощь в написании статьи.