Собеседники. Ежемесячный иллюстрированный журнал «Наши достижения» №2 Февраль 1935 г.

Истории, полные значительного смысла, волнующих переживаний, рассказывались мне между прочим и, обычно, после того, как стенографистка сворачивала в трубочку свою тетрадку и покидала нас.

Москва шумела в этих рассказах, как полагается большому городу — Лондону, Сан-Франциско, Чикаго. Дворники выходили с. лопатами на крыши, толпы валили в метрополитен, под электрическими часами на площадях встречались влюбленные, и вдруг туман окутывал бульвары. И вдруг — в случайном повороте рассказа — мы снова сталкивались с темой наших стенограмм — с переделкой столицы.

Какая она будет, Москва? Что это значит — «красивейший и самый благоустроенный в мире город»? Каналы и мосты, как в Венеции? Гранитный строй Ленинграда? Нью-Орлеанская планировка? Лондонские сады?

Стенограммы наших бесед изобиловали точными формулировками. Но здесь, в этих рассказах, как я сказал, туман окутывал бульвары, происходили другие подобные же пустяки, и только неожиданно мелькала какая-нибудь поразительная деталь московских работ. Архитекторы, оказывается, отличные собеседники.

Глубокий старик, строитель многих дворянских особняков и усадеб, поведал мне печальную и поучительную историю. Он проектировал большой районный парк. Для такой работы надо перенести себя в будущее. Нужно не спеша войти в этот парк, услышать издали музыку. Потом стемнеет, зажгутся аллеи фонарей,— будто все уже сделано. Этого не удавалось.

— Одиночество плохой консультант,— жаловался архитектор.—Я никого не любил в Москве и может быть поэтому не знал ни прудов, ни скверов. Никто не умирал у меня в этом городе, и я не знал кладбищ. В театрах я смотрел на сцену, в почтовые ящики опускал письма, в раздевалках раздевался. Вот и все чем был для меня город. Я завидовал телефонному монтеру, который мог проникнуть в любую квартиру. Для меня существовало не больше десяти квартир. Проект не удавался, потихоньку я исчезал из мастерской и бродил по городу.

Однажды старик оказался на Главном почтамте. Вы знаете этот колоссальный зал почтамта на Мясницкой., с открытыми коридорами на всех этажах. Архитектору захотелось подняться на третий этаж, взглянуть оттуда вниз; он взошел по лестнице и замер, прислонившись к колонне. Под стеклянными сводами лежала площадь, чистая и гладкая, как всякий кафельный пол. Шарканье подошв и стук костяшек на счетах доносились снизу; толпа теснилась у окон касс и у входов. Все казалось игрушечным с этой высоты: и столы, заваленные бумагами— за деревянными перегородками в центре зала, и люди, которые выглядели отсюда странно укороченными. Вровень с плечом архитектора в колонну были вделаны большие электрические часы. Их жестяной циферблат вздрагивал от прыжков минутной стрелки.

Содрогание этих часов и муравьиная суета толпы внизу поразили архитектора. Ему показалось, что он нашел образ большого города: толпа русых, седых, веснущатых, сероглазых — и над ней прыгает минутная стрелка...

С этого дня он работал с азартом. Толпы людей двигались по аллеям его парка, и хотя он видел их сверху, и они казались ему укороченным:, это его не смущало. За обедом, в театре, в трамваях на обрывке билета он чертил павильоны,, пруды, аллеи. Иногда ему слышался стук костяшек на счетах, иногда это сходило за оркестр. Через месяц его проект был рассмотрен и осужден товарищами.

— Мрачная трактовка. Безликость.

— В пруду топиться будут, — так говорили архитектору его товарищи.

— У нас — социализм, — мягко и ласково объяснял старику его молодой руководитель. — В толпе мы различаем лица. Похоже, что вы проектировали с какой-то птичьей точки зрения...

Мой собеседник выслушал все это с вниманием. На Главном почтамте он больше не бывал.

Другой архитектор — планировщик, рассказал о том, как он заблудился в полосе отчуждения. Вы знаете, что такое московский железнодорожный узел? Одиннадцать дорог, девять пассажирских вокзалов, десятки сортировочных и товарных станций, двадцать миллионов тонн грузов в течение года (Берлин и Париж пропускают вдвое меньше), и вот — деталь этой детали: соединительные пути. Они пересекают город в нескольких местах, Курский вокзал связывают с Октябрьским, Белорусский с Савеловским. Какая бессистемность, какое грубое при этом игнорирование городских интересов! Одна десятая часть городской территории Москвы занята полосой отчуждения.

По проекту реконструкции количество вокзалов сократится, два «диаметра» пересекут центр — два глубоких ввода, на подобие берлинского штадтбана, и, таким образом, облегчится въезд в центр для пригородного населения. Поезда дальнего следования не будут входить в город, как сейчас, в тупики московских вокзалов. Тогда сократится и полоса отчуждения. Все это еще не близкое будущее. Мой собеседник заблудился в полосе отчуждения.

«Через какую дыру проник он из города в этот тщательно огороженный, нескончаемый коридор? Как выбраться отсюда домой? Неужели по шпалам — до вокзала? Эта проклятая страсть планировщика: увидеть в натуре все тупики и свалки, излазить темные и сырые подвалы, перемахнуть через истлевший забор где-то в глубине квартала, обойти остервеневшего от злости цепного пса...

Необычайная тишина отстаивалась между железными гофрированными заборами. Архитектор огляделся и потянул носом... Запах мазута от шпал, знакомый с детства. Какая-то падаль, заброшенная с улицы... Город был рядом, по обе стороны высоких заборов; справа, со стороны центра, он внятно подавал сигналы, стучал, дышал, волновался. Слева — таился. Только чей-то звонкий голос— казалось, в пустых кварталах — томительно выкликал:

— Заха-арычев!

Как выглядят на плане эти кварталы слева? И живет ли там кто-нибудь, кроме Захарычева и его приятеля? Архитектор тут же, на путях, развернул план города, всмотрелся в него и словно впервые увидел набухшие вены всех этих Митьковских, Бескудниковских, Курско-Октябрьских соединительных линий. Каждая из них отсекала и омертвляла какую-то часть города. На плане были огромные белые пятна пустырей. Почти болевое ощущение — архитектору показалось, будто рука его накрепко перевязана шпагатом.

С третьим из моих собеседников мы разговорились о том, как вспомним мы через пять-шесть лет сегодняшнюю Москву с провинцией ее переулков и тихих особняков. Пустяк, конечно, но мне хотелось уверить его,— уж очень он был непоколебим,— что образ какого-нибудь мохнатого тихого переулка с кленом, продравшимся сквозь досчатый забор, наполнит нас доброжелательной грустью.

Мой оппонент, — мы сидели поздней ночью на мягком диване в его мастерской, — рассказал тогда один совсем коротенький эпизод,— как застала его июльским вечером на улице гроза. Ливень хлестнул его по лицу, и он остановился у стены какого-то дома. Это было старинное здание из тех, что веками сохраняют городу его исторический аромат — Вдовий дом, или Градская больница, или Университет.

Кто строил эти здания? Как выглядел город в то время? Куда удалялись каменыщики и плотники, кончив работу вечером?— Все эта вопросы приходят сами собой, лишь стоит вглядеться в здание.

Ливень двигался по улице толстой белой массой. Укрыться от него было трудно, капли текли за воротник архитектора. Он поднял голову и увидел над окнами каменные львиные морды. С их мужицких бород стекала вода. Камень темнел от воды. Догадка, которая осенила архитектора, ни за что б не пришла ему в голову, если б мужицкие бороды львов не были бы так жалки под дождем. Он вдруг увидел это здание — еще в строительных лесах, колонны,, обмотанные рогожей, крестьянские дроги, бородатого мужика на дрогах и перед ним зодчего — немца в зеленом кафтане. На полях чертежа он набрасывал мужицкое лицо, окаменевшее от смущения. Архитектор улыбнулся ясности своего воображения, но тут посольский автомобиль торпедой пронесся по улицам и ливень смолк.

Этот рассказ озадачил меня, он что-то приоткрыл зловещее в истории города, я старался теперь представить прошлое и уже с недоверием приглядывался ко всем этим каменным львам и павлинам на старых стенах.

Эта история сближается в моей памяти с рассказам о комсомольце. Я услышал этот рассказ от одного архитектора, проектировавшего подземную станцию метро. Когда его приятель-комсомолец, поработав первый день в шахте, поднялся на улицу, он увидел небо. Был вечер. Кто замечает звезды в Москве? Но небо было удивительно ясное, и юноша решил, что так ему кажется с непривычки — после шахты. В следующий вечер, выйдя из-под земли, он не стал заниматься звездами, он шел по улицам и думал о своих делах. Но и улица в этот вечер показалась ему обновленной, как вчера небо. Он не мог не оглядываться по сторонам. Москва стала лучше за день, с того часа, как он спустился в шахту. Лучше? Если б прошел месяц или хотя бы две недели,— город, действительно быстро меняется... Но один день...

Впрочем, ему не было времени размышлять, хотя и в следующий вечер первое впечатление усилилось. Выполняя в тоннеле свою работу, разгружая, например, с вагонеток бетонные блоки, он каждый день теперь невольно загадывал: а как отзовется все это там, наверху, вечером? Он начал связывать свою работу с переделкой всего города. Это была игра, в которой условия менялись каждый день, но результат был прост и наперед угадан. Арбат освобождали от трамвайных путей, у Манежа возникала новая площадь, из-за угла выплывал зеленый троллейбус...

Архитектор увлекся, рассказывая эту романтическую историю. Я поручился бы за то, что он здесь что-то присочинил. Мне было ясно, впрочем, что в этой истории главное — рассказчик, что это он сам ведет такую комсомольскую игру и только не хочет обнаружить себя в случайном знакомстве.

Людей дорисовывала в этих рассказах минутная усталость, неожиданная растерянность, вздорное предубеждение. Но сквозь тончайшую эту сетку, каксквозь железный узор на воротах, можно было увидеть вдалеке, сквозь легкую дьмку, город...

По утрам я читал стенограммы. Еще роились в памяти вчерашние разговоры, и шумела Москва,, как полагается всякому большому городу. Но строгий, логический ход стенограммы не допускал разночтений. Эти женщины записывают машинально. Единственное, что исчезает при этом — паузы. Самую задушевную паузу они не обозначают и тремя точками.

Архитектор Мешков сообщал о будущем целого района Москвы:

«Эта улица (Арбат) узка и не сможет вместить завтрашнего движения. Мы расширим ее на десять метров. Весь правый фронт домов, начиная от «Праги» пойдет на слом. Но и тогда Арбат не справится со своими транспортными обязанностями. Нужен Новый Арбат. Мы пробьем его вдоль Собачьей площадки и Молчановки — парадный проспект шириной в 45 метров. Воздвиженка изменит направление.

Сотни автомобилей — в четыре ленты — направятся из центра к Филям. Можайское шоссе, шириной в сто метров, пересечет Фили, этот новый район Москвы, в котором будут жить в благоустроенных домах, в зеленых массивах сто пятьдесят тысяч человек.

Мы обеспечим уличным потокам непрерывность и темп: только два перекрестка мы сохраним на всем Арбате: старые переулки будут закрыты, мы заключим их в просторную сетку новых улиц, они окажутся внутри больших кварталов».

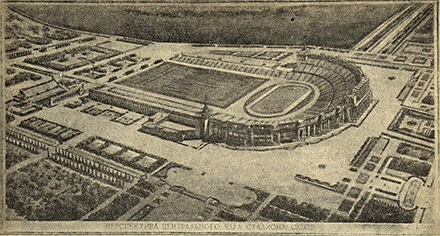

Архитектор Колли говорил о масштабах своей последней работы:

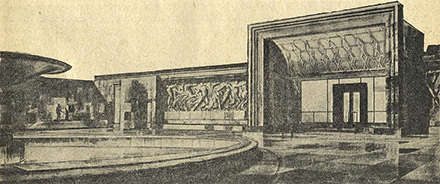

«Центральный стадион СССР будет закончен к 1937 году. Это, действительно, грандиозное сооружение. Оно занимает площадь 300 гектаров. Стадион расположен за полотнам окружной железной дороги, на территории Измайловского зверинца.

Мы строим велодром и теннисный стадион с трибунами на десять тысяч зрителей каждый, бассейн для плавания с трибунами на семь тысяч человек, легкоатлетический стадион на пятнадцать тысяч зрителей. И в центре — небывалый по размерам главный стадион с амфитеатром на сто сорок тысяч человек. Но этого мало: на территории стадиона мы разместим ряд физкультурных городков: массовых игр, городок тениса, городок бокса и борьбы, военный городок с домом обороны, стэнд для стрельбы по тарелочкам, систему тиров, детский стадион.

Среди зелени, в парке на берегу пруда будут ежедневно собираться десятки тысяч рабочих и работниц завода имени Сталина, Динамо, Серп и Молот. Здесь будет итти непрерывная тренировка сил и здоровья. Посреди пруда, на острове, мы воздвигаем Академию физической культуры.

Что же представляет собою главный стадион? Мы долго искали его форму. Мы изучали греческие стадионы. Человек-борец там был героем, там не было зрителей. С точки зрения конструкторской, античная Греция, конечно, немногому нас научила. Но мы использовали опыт греческих палестр — физкультурных школ. Впервые с античных времен мы строим рядом со стадионом закрытую тренировочную площадку, окруженную залами для упражнений, отдыха, массажа, с соляриями на крышах. Опыт латинского мира мы решительно отвергли. Цивилизация Рима и Вероны создала замкнутый овал Колизея, с его трибунами, господствующими над аренами, где в фокусе внимания тысяч зрителей творилась борьба на жизнь и смерть. Это нам не подходит.

Америка в двадцатом столетии создала огромные спортивные сооружения, равные по масштабу тому азарту, который разжигается там вокруг боксерских рингов и футбольных нолей. Спорт — на положении биржевой операции.

Американская буржуазная цивилизация так же, как древний Рим, культивирует спорт., прежде всего как зрелище, отводящее инстинкты народа от социального их приложения. Ныо-йоркский Янки-стадион и стадион Лос-Анжелоса построены в виде многоярусной замкнутой чаши, как Колизей и это не случайное совпадение.

Для нас спорт — это развитие всего коллектива, максимальное количество участников, непосредственная связь зрителей с участниками, наконец связь коллектива с природой. Наш стадион будет иметь форму подковы или лучше сказать — камертона. Открытая сторона его будет держать в себе широкую перспективу парка, голубой воды пруда. Огромные массы воздуха вплывут в амфитеатр с восточной открытой стороны. Каждый из ста сорока тысяч зрителей со своего места сможет увидеть весь коллектив.

Но что же будет в центре этой дуги? Прежде всего — футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой, за ним поле массовых действий. Москва еще не имеет таких площадей. На Красной площади в дни физкультурных парадов наши профессора спорта ухитряются расставить для вольных движений три тысячи человек. На поле центрального стадиона в разомкнутом строю свободно разместятся пятнадцать тысяч человек. Вы представляете взмах рук этих пятнадцати тысяч человек? Поворот головы?

Профессор Илья Голосов говорил о борьбе стилей:

«...Время осыпает со стен известку, отбивает руки статуям. По еще раньше время делает смешной и ветхой былую моду. То, что вчера сошло за откровение века, завтра может показаться незрелой и легкомысленной затеей.

Мы, архитекторы, воплощаем свой замысел в камне или даже в железобетоне, который, как известно, от времени становится крепче. Вообразите себе режиссера, который знал бы, что его спектакль окаменеет на столетия, что вое его мизансцены будут облицованы камнем. Работая над своим замыслом, архитектор как бы репетирует такой каменный спектакль. Он решает в проекте мизансцены тех событий, которые произойдут может быть при жизни его внуков.

Мы, конструктивисты, забывали об этом в споре с ревнителями рутины. Аскетизм форм и воздержание мы возводили в принцип и приписали его пролетариату. Рассудочность опустошала наш творческий арсенал. Упрощенный подход к решению фасада, отказ от его детальной обработки, соединялся с увлечением геометрической линией. То, что говорится мною в осуждение этого прошлого, нужно понимать только как критику остатков конструктивистской школы, упорствующих в давно изжитых взглядах. Нужно же понять, что в скудости ленточных окон и гладких стен, в простоте кубического сложения нельзя найти монументальных и радостных решений. Талантливое творчество Корбюзье исчерпало возможности своего применения в архитектуре социализма.

Цоколь есть цоколь, карниз есть карниз — основание и венец архитектуры, пока дома наши стоят на земле, и мы этого не оспариваем. Стиль может меняться — меняется сама жизнь. Но никогда классическую колонну вы не поставите вверх основанием, потому что эта колонна имеет базу и канитель, и потому что форма колонны — органична; она утолщена в основании, сужена вверху. Столб Корбюзье можно «вверстать» в здание в каком угодно направлении — сечение столба всюду одно и то же. Его форма безразлична сама к себе.

Недавно проезжал я по Мясницкой. Там стоит удивительный дом — огромная монументальная масса, приподнятая над землей на тонких столбах. Это здание Наркомлегпрома, проект — Корбюзье. Мой шоффер недоверчиво покачал головой:

— А не сядет ли этот дом на столбы?

Я рассмеялся от удовольствия, как человек, решивший сложную задачу. В этом наивном восклицании было подсказано, какое-то правильное психологическое решение большого спора о стиле.

Я проектирую сейчас в своей мастерской такие огромные здания будущей Москвы, как Дом Книги в Орликовом переулке, Академию Коммунального хозяйства на Пироговской, Дом ТАСС на Пушкинской площади, Дворец ОПТЭ — на Смоленской площади, и я хочу, чтобы красота моих зданий была долговечней самого материала, из которого эти здания будут построены...»

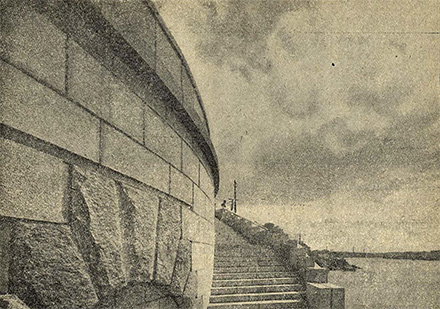

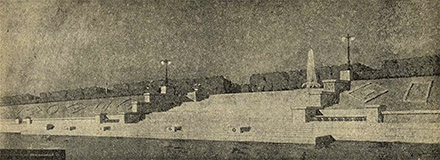

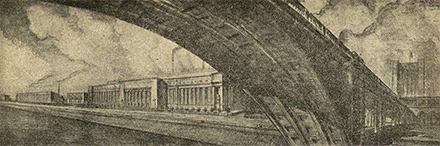

Архитектор Француз, руководитель мастерской набережных, говорил о том, как город придет к реке:

«Москва не имела реки. Реки имеют Париж, Ленинград, Лондон. По Москве текла скучная и грязная вода. Город не украшал ее перспективу дворцами. Он расставлял по берегам реки отхожие места от Дорогомилова до Карачарова поля. Он ставил котельные маленьких фабричек у воды, занимал берег под нефтяные склады. Гравий и песок сгружали в центре Москвы — на Раушской набережной.

Товарищ Сталин первый показал на набережную Москва-реки, когда страна вплотную подошла к реконструкции своей столицы. Указания Сталина преобразуют город. Жизненные центры Москвы подтягиваются к воде, к широкой перспективе полноводной реки, какую скоро получит город, когда Волга даст ему свою воду.

Тридцать два километра речных берегов в черте города облицовываются в гранит. Пассажирские пристани для речных трамваев располагаются в шахматном порядке на расстоянии одного километра друг от друга. Городские мосты приподнимутся, чтобы пропустить речные суда, после того, как повысится уровень реки. Большие корабли пойдут по Северному и Южному каналам, в обход города. Зарядье будет разрушено. Исчезнет слепая его стена и на земле, которую веками удобряли жадность, стяжательство и насилие, возникнет сад,— широкий амфитеатр сада...»

Дойдя до этих строк, я откладывал стенограмму в сторону. Мне начинало казаться, что дальше читать опасно и вредно. Не усыпит ли меня счастливое зрелище этих садов? Не разучусь ли я ненавидеть! Ведь это самое страшное — потерять сейчас чувство враждебности к тому, что предназначено на слом.

И тут мне вспоминались вечерние мои беседы с теми, чьи стенограммы я изучал сейчас. Мне вспоминались мои упрямые доводы в защиту тихого переулка, экскурсии старика на главный почтамт, подземная игра комсомольца. И образ планировщика, заблудившегося в полосе отчуждения, заслонял все остальное. Я тоже, как и он, раскладывал перед собой план города и начинал изучать его с пристрастьем.

Я сводил счеты со старой Москвой — во имя ее Кремля, во имя ее четырех миллионов, которые работают в три смены — на заводах, в вузах, на телеграфе, в метро; во имя всего безработного человечества, которое тихо и радостно произносит в трудную минуту: «Есть на свете Москва!». Я составлял инвентарь ее неудобств — капитальных, врытых в землю, обшитых железом. Рассматривая и изучая тысячелетнее это строение, я стаскивал в кучу все его чудовищные несообразности.

Частновладельческое крошево кварталов; заборы, заборы, заборы. Дворы, заставленные всякой чепухой. Чернильного цвета Яузу, которая летом содержит на сто литров речной воды — шестьсот литров сточных промышленных вод. Засыпанные пруды. Низко подвешанные мосты.

Кольца бульваров, застроенные домами на перекрестках — наследие тех времен, когда крепостные сторожа еще на «государевой» земле обстраивали своими избами все эти Мясницкие, Никитские, Петровские, Покровские ворота.

Доходные дома центра, с их перенаселенностью, где на входных дверях десяток звонков, а в корридоре на стене — пять-шесть электрических счетчиков. Дома-берлоги, дома-скворешни окраин. Множество кладбищ.

Оползни высоких берегов Москва-реки и гнилые пустыри — низких. Заболоченный район Лужников (другие названия по берегам: Сукино болото, Болотная площадь, Болотный бульвар, Болото).

...Ночью мы вышли из мастерской. Мы проводили стенографистку домой и пошли дальше. Разговоры еще не иссякли. Мы шли,— я и мой собеседник,— по городу, и он не таился, он не скрывал от нас своих забот. Где-то разбирали трамвайную колею, и улица озарялась синим аварийным светом. Из переулка выбежала толпа. Обыкновенный уличный инцидент. Пострадавший,— мы слышали его настойчивый голос; виновник — растерянный смущенный верзила, и маленький милиционер; и, как всегда — осодмиловцы и толпа. И обгоняя толпу по мостовой, стараясь забежать вперед, делал огромные скачки мальчишка на костылях...

Потом мы снова шли пустыми улицами, нас обгоняли грузовики, и с одного из них сорвалась веселая песнь. Ее пели женские голоса, но мы не расслышали слов... Мы вышли на набережную. Я никогда еще не был здесь раньше. Болотная набережная, она выводит вас на Стрелку, откуда можно увидеть Бабьегородскую плотину, пустырь Дворца Советов с буровыми вышками, спиральную башню Центрального парка. Над рекой было сыро и ветрено. Мой спутник шел улыбаясь. Ветер отвернул полы его пальто.

Раздался гудок. Река была тяжелой, как свинец, с мерклой поверхностью. Я вспомнил роман Селина, как он заканчивается:

«Издали раздался гудок буксирного парохода; его зов перешел мост, еще одну арку, и еще одну, шлюзы, еще один мост, далеко, еще дальше... Он звал к себе все баржи реки, все, и весь город, и все небо, всю деревню, и нас, он все увозил с собой, и Сену тоже, все, чтобы и разговору не было больше о них».

— Возраст литого бетона — сорок суток,—говорил мне мой спутник.—Москва-река расширялась за поворотом. Гудок повторился. Это был обеденный перерыв третьей смены на фабрике, мимо которой мы прошли в переулке...

— А что же будет с Бабьегородской плотиной? — спросил я.

— А ее не будет совсем,— ответил мой спутник. — Бьеф—120, одна отметка реки на всем протяжении столицы.

Ник. Атаров